ご覧いただきありがとうございます。田村健太(@Kentatamu)です。

「明るさの調整がうまくできなくて、いつも写真が真っ暗…」

「オートで撮ってるけど、思った通りの写真にならない」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

実は、写真の“明るさ”は「マニュアルモード」を使えば自由にコントロールできるんです。でも、ISOとかF値とかシャッタースピードとか…いきなり出てくる専門用語に「もう無理!」と感じてしまう初心者の方も多いはず。

しかも、明るさをコントロールするには“ただ設定する”だけじゃなく、「なぜその設定をするのか?」という思考の順番がとても大切。これが抜け落ちると、数字だけ覚えても応用が効かなくなってしまいます。

この記事では、カメラ初心者が最初につまずきやすい“明るさ設定”について、マニュアルモードの基本から順を追ってやさしく解説していきます。

「理屈がわかれば、撮影が楽しくなる!」そんな感覚を一緒に味わってみませんか?

- 明るさに関わる3つの基本設定(ISO・シャッタースピード・F値)の意味

- 明るさ調整の考え方と順番

- 実際の撮影シーンでの明るさ調整テクニック

カメラのマニュアルモードとは?初心者にこそ知ってほしい基本

「マニュアルモード」と聞くと、なんだか上級者向けの設定に思えるかもしれません。

けれど実は、写真の明るさを思い通りにコントロールするために必要な“超基本機能”なんです。

オートモードではカメラが勝手に明るさを決めてしまうため、撮る状況によっては「暗い」「明るすぎる」などのミスが起こりがち。

マニュアルモードを使えば、自分の意図で明るさを決められるようになります。まずはこの「設定を自分で決められる」ことの意味を理解することが、上達への第一歩です。

マニュアルモードってどんな機能?

マニュアルモードとは、シャッタースピード・絞り(F値)・ISO感度の3つの設定をすべて自分でコントロールする撮影モードです。スマホのカメラやオートモードでは、これらの設定が自動で調整されますが、マニュアルモードではそれぞれの要素を「自分の意図に合わせて」調整できます。

例えば、室内で少し暗いシーンを撮るとき、「シャッタースピードを遅くして光をたくさん取り込む」「ISO感度を上げて明るく補正する」といった調整が可能になります。つまり、マニュアルモードは“自由な表現”を可能にする機能なんです。

「難しそう」と思われがちですが、実は3つの設定の役割を理解すれば、それほど複雑ではありません。このあと1つずつ丁寧に解説していきますね。

なぜ初心者にもマニュアルモードが必要なのか?

「初心者はオートでいい」と思われがちですが、実はそれがカメラの楽しさを遠ざけてしまう原因のひとつ。マニュアルモードを学ぶことで、「自分の目で見た景色を、自分の意図で残す」ことができるようになります。

オートモードは便利ですが、カメラが“自動で判断”するため、思ったような明るさにならないことも多いんです。「逆光で顔が真っ暗」「夜景がブレてしまう」など、カメラまかせでは限界があります。

それに対し、マニュアルモードを使えるようになると、「明るく撮りたいからこう設定する」「背景をぼかしたいからF値をこうする」といった“目的に合わせた設定”ができるようになります。

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、覚えることは決して多くありませんし、何より「自分でコントロールできた!」という喜びが得られます。これは写真がもっと楽しくなるきっかけになるはずです。

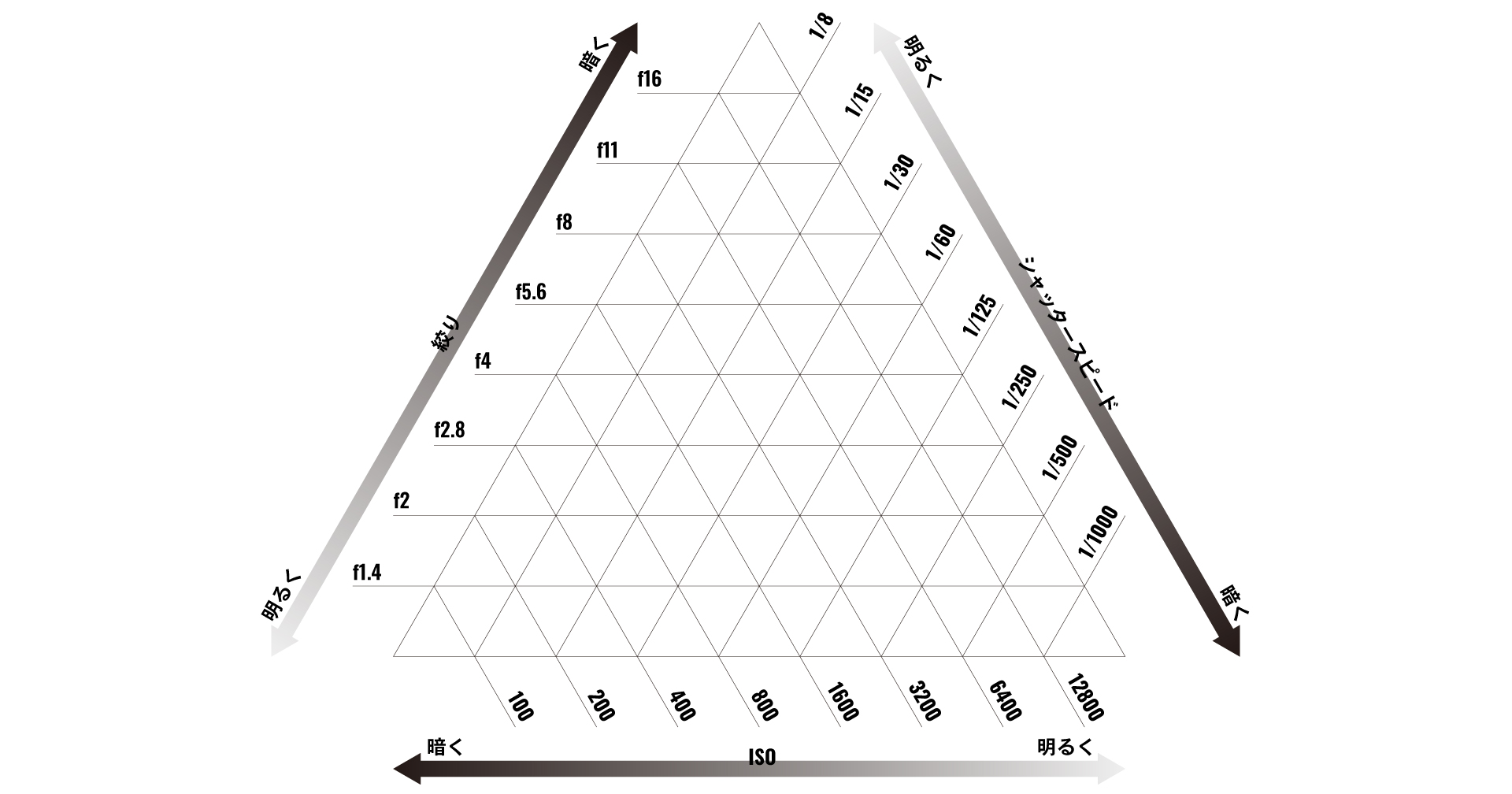

明るさは3つの設定で決まる!「露出三角形」をわかりやすく解説

写真の明るさは「ISO感度」「シャッタースピード」「絞り(F値)」の3つで決まります。この3要素のバランスを理解することが、マニュアルモード操作の第一歩。「露出三角形」と呼ばれるこの関係を覚えておくと、どの設定をどれくらい変えればいいかが感覚的にわかってきます。

| 要素 | 明るさへの影響 | 副作用と注意点 |

|---|---|---|

| ISO感度 | 数値を上げるほど明るくなる | 高すぎると画質が荒れる(ノイズ) |

| シャッタースピード | 遅くするほど明るくなる | 遅すぎると手ブレ・被写体ブレ |

| 絞り(F値) | F値を小さくすると明るくなる | 小さくすると背景がぼけやすい |

ISO感度とは?暗い場所ではどう設定する?

ISO感度は、カメラが光を“どれだけ敏感に受け取るか”を示す数値です。

数字が大きいほど、少ない光でも明るく写すことができます。たとえば室内や夜など、光が少ない場所ではISO感度を上げると写真が明るくなります。

でも、ここで注意したいのが「ISOを上げすぎると画質が荒れる」という点。これを“ノイズ”(輝度ノイズとカラーノイズ)と呼びます。「なんかザラザラしてる…」と感じたら、ISOが高すぎるかもしれません。

事例で用意した写真はISOのみで明るさを調整しているので、以下の画像を見ると極端にノイズが発生していることがわかります。

一般的な目安としては、晴天の屋外ではISO100〜400、室内ではISO800〜1600くらいが使われます。暗い場所でも「まずISOを上げればいい」と思いがちですが、画質を気にする場合は、まず他の設定(絞りやシャッタースピード)で調整してから、最後にISOを上げるようにするのがポイントです。逆に言うと、他の設定で撮影意図と明るさを最適化した状態のISO感度にすることで最適な画質にすることができます。

ISO感度はカメラによって最適な感度が異なります。

デジタルカメラは基本とする感度(ベース感度)を基準として、増感するという印象です。

なので、ベース感度が100のカメラは100が一番画質、ダイナミックレンジで優秀な絵を出します。

最近のカメラでは、デュアルゲインISOを採用しているカメラも多く、2つ以上のベース感度を搭載しているものがあります。この場合、ベース感度を増感している領域より次のベース感度にしてしまった方が画質が綺麗になる場合もあります。これはカメラによって異なるので、自分のカメラの特性を調べてみましょう。

これはフィルムカメラで考えるとわかりやすく、ISO100のフィルムと400のフィルムは確かに低感度の方が粒状、ノイズ感が少ない絵になりますが、ISO100のフィルムを2段増感現像して400相当にしたものより、400で作られたフィルムの方が画質が良いわけです。

※細かいメーカーの技術面のお話ではなく、できるだけわかりやすい用語で解説しています。厳密にいうとベース感度を増感しているという表現がメーカー的にあっているか?というと正確ではないと思います。あくまでニュアンスとして考えてください。

シャッタースピードと明るさの関係

シャッタースピードとは、シャッターが開いている時間の長さを指します。時間が長ければ長いほど、たくさんの光がセンサー(フィルム)に当たるので写真は明るくなります。逆に短ければ暗くなります。

シャッタースピードは写す時間です。

たとえば「1/1000秒」のようにシャッターが一瞬で閉じると、動きの速い被写体は止まって写りますが、光が入る時間が短いため暗くなりがちです。

逆に「1/30秒」などゆっくり閉じると、光はたっぷり取り込めますが、手ブレや被写体ブレが起こりやすくなります。

事例で用意した写真はシャッタースピードのみで明るさを調整しているので、以下の画像を見ると風で草が被写体ブレしていたり川の水もデティールが記録されていないのがわかると思います。

「明るくしたいからとにかく遅くすればいい」というわけではなく、「ブレずに撮れるギリギリの速度」を見極めることが大切です。初心者なら、まずは「1/125秒」前後を基準にし、暗い時は他の要素で補うことから始めてみましょう。

絞り(F値)の意味と明るさとの関係性

絞り(F値)は、レンズの中の「光の通り道」の広さを示しています。F値が小さいほど光をたくさん取り込むことができるので、写真は明るくなります。逆にF値が大きいと、通り道が狭くなり暗くなります。

たとえばF1.4はとても明るく撮れる設定で、F8やF11になるとぐっと暗くなります。F値を小さくすると、背景が大きくぼける“いわゆる一眼っぽい写真”になりますが、ピントが合う範囲が狭くなるので、ピンボケしやすいというデメリットもあります。

事例で用意した写真は絞りのみで明るさを調整しているので、雑草にピントを合わせた以下の画像を見ると手前側と奥側がピントが合っておらずボケているのがわかると思います。シャッタースピードを調整した写真、ISOを調整した写真とピントの位置は同じなので、絞りを開放にすると被写界深度が浅くなっているのがよくわかります。

つまり絞りは「明るさ」と「背景のぼかし方」の両方に関わる大事な要素。明るさを調整する際は、他の2つの設定とセットで考えることがポイントです。

ISO、シャッタースピード、絞りで調整した画像

それぞれこちらに改めて画像を置いておきます。

クリック(タップ)で拡大できますので、よく見て見比べてみてください。

ISOを調整

シャッタースピードを調整

絞りを調整

明るさを示す「段」とは?

カメラの明るさの調整でよく出てくる「1段明るく」「2段絞る」といった言葉。これは「段(=EV:Exposure Value)」という明るさの単位を指しています。

簡単に言うと、「1段」変えるごとに明るさが2倍または半分になるというイメージです。つまり、1段明るくすると光の量が倍に、1段暗くすると光の量が半分になります。

たとえばシャッタースピードで言えば「1/125秒」から「1/60秒」にすると1段明るくなり、ISOなら「ISO100」から「ISO200」にすると1段分の明るさアップ。F値も同じで「F4」から「F2.8」にすると1段明るくなります(F値は数字が小さくなると明るくなる)。

この「段(EV)」を理解しておくと、たとえば「シャッタースピードを1段遅くした分、絞りを1段絞ってバランスを取る」など、明るさを論理的にコントロールできるようになります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、「明るさは段で調整する」という考え方を知っておくと、マニュアル設定の理解が一気に深まりますよ。

| EV段数 | F値(絞り) | シャッタースピード | ISO感度 |

|---|---|---|---|

| +3段 | F1.4 | 1/15秒 | ISO 3200 |

| +2段 | F2.0 | 1/30秒 | ISO 1600 |

| +1段 | F2.8 | 1/60秒 | ISO 800 |

| ±0段 | F4.0(基準とすると) | 1/125秒(基準とすると) | ISO 400(基準とすると) |

| -1段 | F5.6 | 1/250秒 | ISO 200 |

| -2段 | F8.0 | 1/500秒 | ISO 100 |

| -3段 | F11 | 1/1000秒 | ISO 50 |

明るさの調整で失敗しないマニュアル設定のコツ

マニュアルモードで明るさを調整する際、よくあるのが「どこから設定すればいいのか分からない」という悩み。3つの設定(ISO、シャッタースピード、絞り)はそれぞれ影響し合うため、順番と考え方にコツがあります。

この章では、よくある失敗パターンとその解決策、明るさ調整の基本的な“優先順位”を紹介します。

明るすぎる・暗すぎる写真になる原因は?

「設定はしてるのに明るさが合わない…」そんなときは、ISO・シャッタースピード・絞りのバランスが崩れていることがほとんどです。

たとえば日中の屋外でF1.4の絞りを使って、ISOが800、シャッタースピードが1/60秒だった場合、光を取り込みすぎて“白飛び”が発生します。逆に、室内でF8、ISO100、シャッタースピード1/250秒だと、写真が真っ暗になる“黒つぶれ”の原因になります。

ポイントは「一つを変えたら、他の二つも連動して見直す」こと。設定は“セットで調整する”という意識が大切なんです。

また、明るさだけを見て設定していると、ブレたりノイズが増えたりと副作用も出やすくなります。まずは「明るくしたい」ではなく「どういう写真を撮りたいか」から考えると、バランスが取りやすくなります。

明るさをコントロールする順番の考え方

明るさの設定には順番があります。やみくもに数値をいじるのではなく、「何を優先したいか」によって、設定すべき順番を変えると失敗しづらくなります。

たとえば「動きを止めたい」ならシャッタースピード、「背景をぼかしたい」なら絞り、「画質をキープしたい」ならISOというように、目的に応じて優先順位をつけることが大切です。

この“考え方の順序”を覚えておくと、シーンに応じて迷わなくなります。

- 【動き重視】シャッタースピード → 絞り → ISO

- 【ボケ重視】絞り → シャッタースピード → ISO

- 【画質重視】ISO(低め) → 絞り → シャッタースピード

露出計の読み方と合わせ方の基本

マニュアルモードでの「正しい明るさ」の目安になるのが、カメラ内に表示される“露出計”です。画面の下やファインダー内に出てくる「±0」とか「−2〜+2」のバー、見たことありませんか?

これは「カメラが判断した適正露出との差」を示していて、バーが真ん中の「±0」になるように設定すれば、カメラが判断した“ちょうどいい明るさ”ということになります。

ただし、カメラの露出計も完璧ではなく、逆光や暗い背景など特殊な条件では正確に判断できないこともあります。あくまで「基準」として使いながら、自分の目で明るさをチェックするクセをつけると、失敗が減りますよ!

まずは「±0を目安にする」→「写真を見て微調整する」この流れで使いましょう。

露出計が±0の状態から白側、黒側に対してのダイナミックレンジを感覚的に数値化した場合、白側の色情報が黒側の色情報より少なく記録される機種が非常に多いです。Leicaなんか特にそうですね。RAW現像を前提に取る場合、白飛びして情報が再現できなくならないように、露出をあえて落として撮るという方も多いです。

ここら辺も機種による個性やセンサーサイズによってどこまで情報を記録できるか?は異なります。

Leicaのフルサイズカメラの場合、露出-3くらいでもRaw現像前提であれば最適な場合があったりと自分の機種がハイライト側、シャドウ側どこまでRaw現像で回復させることができるか?把握しておくと良いと思います。

ヒストグラムの読み方と合わせ方の基本

ヒストグラムとは、写真の「明るさの分布」をグラフで視覚的に表したものです。カメラや編集ソフトで表示でき、横軸が暗部(左)〜明部(右)、縦軸がそれぞれの明るさの量を示します。

例えば、ヒストグラムが左に寄っていれば暗め、右に寄っていれば明るめ。真ん中に山があれば、バランスの取れた露出ということになります。ただし「真ん中が正解」というわけではなく、撮りたい雰囲気や表現によって“どこに寄っているか”が変わってくるんです。

逆にヒストグラムが左右に大きくはみ出していると「黒つぶれ」「白飛び」の可能性が高くなります。特に右端が山になっている場合は白飛び要注意!

最初は「左にちょい寄り」くらいを基準にして、モニターと一緒に見ながら調整すると失敗が減ります。露出計と違って、ヒストグラムは“完成写真の明るさ”を見て判断できるツール。撮った後に必ず確認するクセをつけておきましょう。

実際の撮影シーン別「明るさ設定の具体例」

マニュアルモードの明るさ設定は、理屈を覚えるだけでなく「実際にどう設定すればいいか?」を具体的にイメージできることが大切です。ここではよくある撮影シーンを3つ取り上げて、明るさをどう調整すればいいかの例を紹介します。シーンごとの設定の流れを知っておくと、現場で慌てずにすみます。

- シーンによって優先する設定が変わる

- 明るさだけでなく、ブレ・ボケ・画質のバランスが重要

- 「暗い=ISOを上げる」だけに頼らない考え方が大事

- 露出計+ヒストグラムでチェックするのが安心

屋外の日中「明るすぎるときの設定方法」

晴れた日の屋外はとても明るいため、何もしないと白飛びしてしまうことがよくあります。こんな時はまず、ISOをベース感度の最低値(100など)に設定します。次にF値を絞り気味に(たとえばF8〜F11)設定して、光の量を絞ります。

それでも明るい場合はシャッタースピードを速くして対応します。1/1000秒や1/2000秒など、速いシャッターで光を制限します。ここで大事なのは、F値やISOで明るさを落とせるだけ落としてから、シャッター速度で微調整すること。

また、白飛びを防ぐためにヒストグラムの右側がはみ出していないか確認するのがオススメです。見た目で判断できない時も、ヒストグラムが明るさ調整の目安になりますよ。

屋外で背景ボケを活かした写真を撮りたい場合は、ISOをベース感度の最低値に設定。f値の絞りを開放(たとえばF1.4~F2.8)に設定。好みのボケ感に設定したら、シャッタースピードを1/4000秒や1/8000秒など、速くしましょう。

室内や薄暗い場所「ブレない明るさの作り方」

室内や夕方のような薄暗い場所では、明るさが足りずに写真が暗くなりがちです。また、シャッタースピードを遅くしすぎると手ブレも発生しやすくなります。

まずはF値をできるだけ小さく(F2.8やF1.8など)設定し、光をたくさん取り込める状態にします。次に、ブレない範囲でシャッタースピードを決める(最低1/60秒など)。それでも暗ければ、最後にISOを上げて調整します(800〜1600くらいまでが目安)。

ポイントは「明るくしたいからISOをいきなり上げる」ではなく、まずF値→シャッタースピード→ISOの順で調整すること。ブレやノイズを最小限にしながら、必要な明るさを確保できます。

手振れ補正の強いカメラを使っている場合は、手持ちで1/15秒などでもブレずに撮影できますが、この時被写体が人間の場合、被写体ブレを起こすことがあります。手ブレだけでなく被写体ブレも意識してシャッタースピードを設定しましょう。

F値を小さくしたとしても写したい前後領域がボケてしまっては意味がありません。画角に入れたい複数の被写体とできるだけ正対になるように撮影すればボケずに撮影できます。

また、ソフトウェアを使えばノイズを軽減できるので、ISOを上げてしまうのも手です。

事例の写真は、ピントを合わせたい位置が撮影場所からかなり離れたところにあるため、絞りを開放することができます。その為、「シャッタースピードを手振れしない速度に設定→絞りを開放→ISOで明るさを調整」することで明るさを改善しました。

夜景やイルミネーションの明るさ調整のコツ

夜景やイルミネーションをきれいに撮るには、ある程度の“暗さ”を保ちながら、必要な部分だけしっかり写すことが求められます。まずISOは400〜800程度に設定し、画質を保ちつつ明るさを稼ぎます。

次に絞りはF2.8〜F5.6程度で光を取り込み、シャッタースピードは1秒前後など長めに設定します。手持ちだとブレるので、三脚が必須です。

ここでありがちな失敗は、「真っ暗になるのが不安でISOを上げすぎる」こと。これをするとノイズで画質が荒れてしまいます。明るさは「露出計でややマイナス」くらいを目指し、ヒストグラムで白飛びがないかチェックしましょう。

夜景は“光のバランス”が命なので、露出を攻めすぎず、落ち着いた明るさを目指すのがコツです。

初心者が明るさ設定でつまづくポイントとその解決法

マニュアルモードの明るさ調整には「理屈を覚えたのにうまくいかない…」という落とし穴があります。とくに初心者の方がつまづきやすいのは、ISOやシャッタースピードの使いどころや、その“副作用”に気づかず設定してしまうこと。この章では、よくあるつまづきポイントと具体的な解決法をわかりやすく紹介します。

- ISOを上げすぎて画質が荒れる問題

- シャッタースピードが遅すぎてブレる問題

- 理屈どおりに設定しても「思った明るさ」にならない問題

- ヒストグラムと露出補正の合わせ技がカギ!

ISOを上げすぎて画質が荒れるのを防ぐには?

ISO感度を上げれば写真は明るくなりますが、数字を上げすぎると画面にザラザラした“ノイズ”が発生し、画質が荒れてしまいます。これが初心者にありがちな「ISO頼み」の落とし穴。

とくに暗い場所で「とにかく明るく撮りたい」と思うあまり、ISO3200や6400などにしてしまうと、撮った写真にがっかりすることも。

対策としては、まずISOは必要最小限にとどめること。F値を小さくしたり、シャッタースピードを少し遅くするなど、他の設定で明るさを稼ぐ工夫をしましょう。

また、三脚を使える場面では使う、これも重要な解決策です。三脚があればシャッタースピードをゆっくりにしてもブレずに撮れるので、ISOを上げなくても明るさを確保できますよ。

シャッタースピードが遅すぎてブレる問題への対処法

「明るく撮ろう」と思ってシャッタースピードを遅く設定したら、写真がブレていた…これも初心者によくある悩みのひとつです。

シャッタースピードを遅くすると光をたくさん取り込める反面、「手ブレ」や「被写体ブレ」が起きやすくなります。たとえば1/30秒以下だと、手持ち撮影ではブレが目立つようになります。

この対策としてまず意識したいのが、手持ちで撮るなら最低でも1/60秒〜1/125秒をキープするということ。暗いときはISOや絞りで補い、無理にシャッター速度を遅くしないようにしましょう。

どうしてもシャッター速度を落とさざるを得ないときは、両脇をしっかり締めて構える、連写して一番シャープな1枚を選ぶなどのテクニックも有効です。

思い通りの明るさにならないときのチェックポイント

「設定は合ってるはずなのに、なんか明るさがしっくりこない…」そんなときは、以下のポイントをチェックしてみてください。

まずは露出計の表示を見直しましょう。±0になっていても、逆光や白い背景などでは過剰に暗く写ることがあります。そういうときは「+補正」で明るく調整するのが効果的。

また、ヒストグラムの確認も忘れずに。見た目では気づきにくい“白飛び”や“黒つぶれ”も、グラフを見れば一目瞭然です。

さらに、液晶画面の明るさ設定が高すぎて、実際より明るく見えているというパターンも。画像の「見え方」に惑わされず、ヒストグラムと露出計で判断しましょう。

マニュアルで明るさを操れると何が変わるのか?

マニュアルモードで明るさを自在にコントロールできるようになると、ただ“綺麗に撮れる”というだけでなく、写真表現の幅が一気に広がります。自分のイメージ通りに撮れることが楽しくなり、撮るたびに「写真がうまくなった」と実感できるはずです。ここでは、実際にどんな変化が起きるのかを具体的に紹介します。

自分の思い通りの写真が撮れるようになる

マニュアルモードが使えるようになると、「なんとなく撮る」から「こう撮りたいからこう設定する」へと、写真のスタンスが変わります。

たとえば「逆光でも顔を明るく写したい」「夕焼けの空だけを暗めにしたい」など、自分のイメージに合わせて明るさを調整することができるようになります。これはオートモードでは決してできない、自分だけの表現手段です。

思い通りの写真が撮れるというのは、「偶然の成功」ではなく「意図的な成功」を積み重ねられるということ。その達成感は、きっとこれまで感じたことのない楽しさにつながりますよ。

写真に「意図」が加わると表現の幅が広がる

マニュアル設定を覚えると、ただ明るく撮るのではなく、「あえて暗くして雰囲気を出す」「明るく飛ばして柔らかさを表現する」など、明るさを“表現手段”として使えるようになります。

写真は光を写す芸術とも言われますが、マニュアルで明るさを調整できるということは、“光をデザインできる”ということ。

この感覚が身につくと、見る人に感情や雰囲気を伝える写真が撮れるようになります。

「なんかこの写真、雰囲気あるね」と言われる作品の裏には、必ずと言っていいほど“意図的な明るさ調整”があります。それをコントロールできる自分に、きっとワクワクするはずです。

まとめ

今回の記事では、マニュアルモードで写真の明るさをコントロールする基本について、初心者でも迷わないよう丁寧に解説しました。

- マニュアルモードは「ISO・シャッタースピード・絞り」を自分で設定できるモード

- 明るさはこの3つの設定のバランス(=露出三角形)で決まる

- シーンごとに“優先する設定”を変えるのが明るさ調整のコツ

- ヒストグラムや露出計を活用して失敗を防ぐ

- 明るさを自分で決められると、写真表現の幅がぐんと広がる!

明るさを理解し、自分の意図で設定できるようになると、写真は「ただ撮るもの」から「自分を表現するもの」へと変わります。

最初は戸惑うかもしれません。でも、大丈夫。この記事の内容を繰り返し読み返しながら実践すれば、必ず少しずつコントロールできるようになります。

自分の“意図”を込めた1枚が撮れたとき、きっと「カメラって面白い!」と感じられるはずです。あなたの写真ライフ、応援しています!

コメント