写真を撮るとき、構図が「なんとなくしっくりこない」そんなふうに感じたことはありませんか?

特に写真初心者にとって、「何をどこに置けばいいのか」が分からず、結局いつも同じような写真に見えてしまうこと、よくあります。

実はそんな悩みをシンプルに解決してくれる構図が、「日の丸構図」なんです。

「え?日の丸構図ってダサいんじゃないの?」

そんなイメージを持つ方も少なくないかもしれません。確かに、使い方を間違えると単調でありきたりな写真に見えてしまうリスクはあります。でも逆にいえば、ポイントさえ押さえれば誰でも“主役が際立つ”印象的な写真が撮れるのが、この構図の最大の魅力です。

この記事では、日の丸構図の意味や特徴から、初心者でもすぐに実践できる使い方のコツ、さらには「映える構図」として活用するための応用テクニックまで、わかりやすく丁寧に紹介していきます。

「なんだか写真がパッとしない…」と感じている方にこそ読んでほしい内容です。

きっとこの記事を読み終わる頃には、「日の丸構図」を武器にもっと写真が楽しくなっているはずですよ!

日の丸構図とは?写真初心者が知っておきたい基本概念

「写真って、どこに何を置いたら正解なんだろう?」

そんな疑問を持ったことがある方に、ぜひ知っておいてほしいのが「日の丸構図」です。

これは、写真のど真ん中に主役を配置するという、名前のとおり日本の国旗「日の丸」にちなんだ構図。シンプルながら視線が自然に主題へ集まり、安定感とインパクトのある画をつくることができます。

特に初心者にとって、複雑な構図よりもまず「何をどう見せたいか」が明確になるので、構図の練習として最適な第一歩ともいえる方法です。

日の丸構図の意味と由来を解説

「日の丸構図」とは、写真の中心に主題(被写体)を配置する構図のことを指します。名前の由来は、そのまま日本の国旗「日の丸」から来ていて、中央にある赤い丸=太陽がシンボルです。つまり、「画面の真ん中に見せたいものを置く」という、非常にシンプルで直感的な構図なんですね。

この構図の魅力は、視線が自然と主題に集まりやすいこと。構図を工夫しなくても、見る人の目を被写体に誘導する力があります。また、構図に左右対称のバランスが生まれやすく、写真に“安定感”や“安心感”をもたらします。

もともとは絵画やデザインの世界でも使われてきた構図であり、写真においても定番中の定番。しかしそのシンプルさゆえに、「なんとなく真ん中に置いただけ」と誤解されることも多く、意識して使いこなすことで真価を発揮する奥深い構図なんです。

写真構図の中でなぜ人気なの?

写真の構図には「三分割構図」や「対角線構図」などさまざまな種類がありますが、その中でも日の丸構図は今なお多くの人に選ばれる人気の構図です。その理由は大きく3つあります。

まずひとつは、視線誘導が明確でわかりやすいこと。写真を見る人の目は自然と中央に向かうため、何を見てほしいのかが一瞬で伝わります。これは初心者にとっても大きなメリットです。

次に、写真に落ち着きや安定感が出やすい点。左右対称に近いバランスの良さが、見る人に「整っている」「安心できる」という印象を与えます。

そして三つ目は、スマホやSNSで映えやすい構図であるということ。小さな画面でも主題がはっきりわかるため、インスタグラムやX(旧Twitter)などでも視認性が高く、タイムラインでも目に留まりやすい構図なんです。

このように、日の丸構図は「伝わる」「整う」「映える」の三拍子が揃っており、今の時代にもフィットした万能型の構図として根強い人気を保っているのです。

日の丸構図のメリット・デメリットを知ろう

どんな構図にも「良い面」と「気をつけたい面」があります。日の丸構図も例外ではなく、正しく使えば写真の魅力を大きく引き立てますが、誤った使い方をすると単調な印象になってしまうことも。

ここでは、日の丸構図の代表的なメリット・デメリットをそれぞれ整理し、どんな場面で効果的に活用できるのかを見ていきましょう。

メリット…被写体の強調と安定感が得られる

日の丸構図の一番の強みは、「何を見せたいか」が一目で伝わる明快さにあります。被写体を写真の中央に置くことで、視線が自然に集まり、見る人が迷わず主題に集中できます。これは、構図に慣れていない初心者にとって非常に大きな安心材料です。

また、中央に配置することで写真全体のバランスが取りやすくなり、「整っている」「落ち着いて見える」という効果が生まれます。人の目は左右対称や中心配置に安心感を覚える傾向があるため、日の丸構図は心理的にも安定感のある構図なのです。

特にポートレートや商品写真など、被写体を強調したい場面では、「ごちゃごちゃしていない」「わかりやすい」という意味で、非常に有効な構図となります。

- 視線が被写体に集中しやすく、主題が明確になる

- 中央配置によって写真にバランスと安定感が生まれる

- 背景や周囲に左右されにくく、構図ミスが起きにくい

- SNSなど小さな画面でも映えやすい

- 写真初心者でもすぐに実践できる

デメリット…単調・初心者っぽいと言われがち?

日の丸構図は便利で使いやすい反面、「なんとなく真ん中に置いただけ」と見なされやすい構図でもあります。特に写真に慣れている人からすると、「考えが浅い」「工夫が足りない」と感じられることもあり、“初心者感”が出やすい構図とされがちです。

もうひとつの落とし穴は、「単調になりやすい」こと。中心に主役を配置するだけで成立する構図だからこそ、背景がごちゃごちゃしていたり、被写体に魅力がない場合は、画面全体がぼんやりしてしまうんです。

つまり、ただ真ん中に置くだけでは効果が薄く、背景や被写体の選定、余白の扱いなどの工夫が求められます。「シンプル=簡単」と思いがちですが、実は奥が深い構図なんですね。

見せたい被写体にしっかりと意味を持たせたり、背景をシンプルにしたりといった工夫がないと、逆に「安っぽい写真」になってしまう可能性があるため注意が必要です。

- 工夫せず使うと「初心者っぽい」「単調」と思われやすい

- 背景によっては画面全体がぼやけて見える

- 視線誘導が中央に偏りすぎ、写真全体の流れが感じにくい

- 被写体に強い魅力がないと構図が成立しにくい

- 安定感と引き換えに“遊び”や“動き”が出しづらい

日の丸構図の上手な使い方と撮影テクニック

日の丸構図は、ただ真ん中に被写体を置けばいいというものではありません。「どう見せるか」「どんな背景と組み合わせるか」によって、写真の印象は大きく変わります。

ここでは、初心者でもすぐに実践できる日の丸構図の撮影テクニックを紹介します。主役の魅力を引き出すための配置バランスや、背景の整理、撮るタイミングの工夫など、“シンプルだけど奥深い”構図の使い方を身につけていきましょう。

構図の中央に置くコツとバランスのとり方

日の丸構図を上手に使う第一歩は、「ただ中央に置くだけ」から一歩進んだ工夫を加えることです。

まず意識したいのが、被写体の位置を正確に中央に置くこと。スマホやカメラのグリッド線を活用すれば、構図のズレを防ぎやすくなります。また、縦構図・横構図の違いによってバランス感が変わるため、どちらがその被写体に合っているかを試してみるのも大切なポイントです。

さらに、中央に置くだけでは写真が「のっぺり」して見えることもあるため、被写体の大きさと空間の余白にも注目しましょう。背景に対して被写体が大きすぎると窮屈に、小さすぎると伝わりにくくなるため、構図全体の呼吸感を整える意識が必要です。

主役の配置が決まったら、あとは背景や光を味方に付けて“魅せる構図”に仕上げていきましょう。

- グリッド表示を使って、主役を正確に中央に配置する

- 縦構図 or 横構図を使い分けてバランスをとる

- 被写体の大きさと背景との比率に注意する

- 空間の「余白」を意識して、窮屈に見せない

- 主役が引き立つように、背景や光の方向を工夫する

背景をシンプルにする理由と選び方

日の丸構図では被写体を中央に配置するため、背景の情報量がそのまま“写真の印象”に直結します。背景がごちゃごちゃしていると、主役が目立たなくなったり、視線が分散してしまったりするんですね。

だからこそ、背景はできるだけシンプルに。余計なものが写り込んでいない空や壁、芝生などは、被写体をくっきり引き立ててくれる良い選択です。

特に意識したいのは、「色」と「明るさ」のコントラスト。たとえば、白い背景に黒い被写体があると自然と目が引かれますし、逆光で背景が飛んでいるときなども、主役が際立つ瞬間になります。

また、背景に“奥行き”がある場所(空間が広い、遠近感が出る)を選ぶと、写真全体が立体的に見えやすく、日の丸構図の単調さをカバーすることができます。場所選びも構図の一部なんですね。

- ごちゃごちゃした背景は避け、単色やシンプルなパターンを選ぶ

- 被写体との色の対比(明暗・彩度)を意識する

- 背景に奥行きがある場所だと立体感が出やすい

- 見せたい主役以外に視線が行かないよう配慮する

- 背景が“写真の空気感”を作ることも意識して選ぶ

被写体を小さく配置して印象的に見せる方法

日の丸構図というと、画面いっぱいに主役をドーンと写すイメージがあるかもしれません。でも実は、被写体を小さく配置することで、逆に“印象的な写真”になることがあるんです。

ポイントは、「余白」をどう使うか。中央に小さく置かれた主役の周りに広がる背景が、主題を包み込むような効果を生み出し、静けさやスケール感、孤独感などの「感情」まで伝えることができます。

たとえば、広大な空の真ん中にぽつんと立つ人影や、真っ白な壁の中心に貼られたポスターなど、主役の“存在感”が際立つ構図になるわけです。

また、被写体が小さいと、見る人は自然と中央に目を向け、余白の意味を読み取ろうとするため、「考えさせる写真」「余韻が残る写真」になりやすいのも特徴です。

このテクニックは、SNSや作品写真など“雰囲気重視”の場面でも効果的。構図に深みを加えたいときは、ぜひ試してみてください。

日の丸構図の応用「他の構図との組み合わせ方」

「シンプルだからこそ奥が深い」のが日の丸構図ですが、さらに写真に変化や立体感を加えたいときは、他の構図と組み合わせるのが効果的です。

特に相性がいいのが「額縁構図」や「三分割構図」とのハイブリッド。これらを組み合わせることで、視線の誘導力や空間表現力がグンとアップし、被写体の魅力がより引き立つ一枚に仕上がります。

ここでは、日の丸構図と他構図の組み合わせ方や、その具体的な使い分けを解説します。

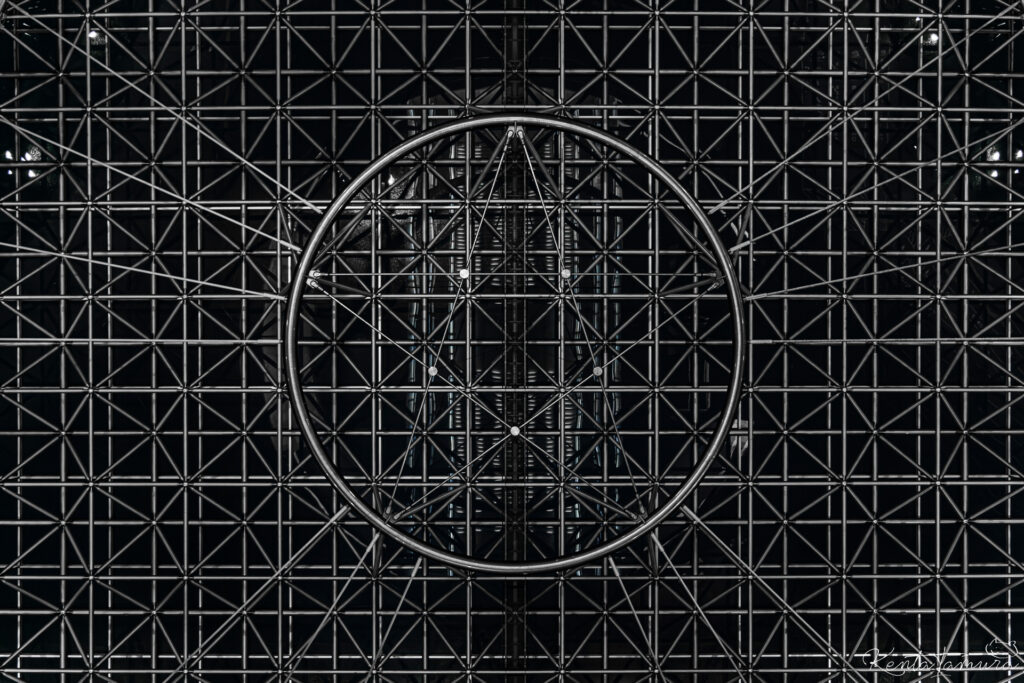

額縁構図と合わせて視線を集中させる方法

日の丸構図の「真ん中に主役を置く」という特性は、額縁構図との相性が抜群です。額縁構図とは、木の枝・建物の窓・トンネルの入り口など、何かしらの“囲い”で主役を縁取るように撮影する構図。視線が自然と額縁の中心に集まるため、日の丸構図と組み合わせることで、驚くほど強い“視線誘導効果”を生み出します。

たとえば、公園の木の間から見えるベンチや、室内のドア枠越しに見える人物など、構図そのものが「見てほしい場所を案内するガイド」になります。これによって、写真が単に“中心に主役があるだけ”ではなく、奥行きや物語性を感じさせる一枚に仕上がるのです。

また、背景がシンプルなだけでは物足りないと感じるときにも、額縁構図を加えることで空間にリズムが生まれ、写真全体の印象がグッと引き締まります。

- 周囲にフレームになるもの(窓・ドア・木の枝など)を意識して探す

- 被写体はあくまで中央に配置し、フレームの中心におさめる

- フレームは左右対称でなくてもOK。囲いとしての役割を果たせばよい

- 被写体と背景に明暗差をつけると、主役がより浮かび上がる

- 日常の中でも「額縁」を見つける習慣を持つと応用しやすい

日の丸構図が効果的な被写体とシーン例

「日の丸構図って、結局どんなときに使えばいいの?」

そんな疑問を持っている方に向けて、この構図が特に効果を発揮するシーンや被写体を整理してみましょう。

基本的には、主役を強く印象づけたいときにぴったり。背景の整理がしやすく、構図の安定感があるため、ポートレートや商品撮影、シンボリックな風景写真などと相性抜群です。

また、静けさや孤独感を演出したいときにも効果的。ここでは、具体的な活用例を通じて、日の丸構図が「映える」シチュエーションを紹介していきます。

人物写真における活用シーン

日の丸構図は、人物写真との相性が非常に良い構図です。被写体が“主役”であることを強調しやすく、視線が自然と顔や体の中央に集まるため、感情や存在感をストレートに伝えることができます。

特に効果を発揮するのは、背景がシンプルな状況でのバストアップや全身ポートレート。例えば、白壁の前で立つ人物や、空を背景にしたシルエット撮影など、被写体が中央にあることで空間との対比が生まれ、印象的な写真になります。

また、証明写真やプロフィール写真など、“信頼感”や“誠実さ”を演出したい場面でも、日の丸構図は安定感のある印象を与えるためよく使われます。カメラ目線で撮影すると、より視線が強調され、説得力のある写真に仕上がります。

「背景で遊びたくない」「感情だけを伝えたい」というときには、迷わず選びたい構図です。

- 白い背景を活かしたプロフィール写真や証明写真

- 空や海を背景にした旅先でのポートレート

- 建物の中心に立つ人物を引きで撮ったシーン

- SNSアイコン用の“印象づけたい”バストアップ写真

- シンボリックなポーズや衣装を強調した作品写真

風景写真で日の丸構図を使う場合の注意点

風景写真でも日の丸構図は効果的ですが、人物写真と比べて背景に意味や情報が多くなるため、少し工夫が必要です。

特に意識したいのが「主役が明確であること」と「背景とのコントラスト」。

自然の中で、一本の木や山の頂、ポツンと佇む建物など、“視線を集めたい1点”を決めて、それを中央に配置することが大切です。

ただし、広がりのある風景では、中央に主役を置くだけでは画面が単調になりがち。雲の形や地面のテクスチャなど、背景の構成要素にも気を配りながらバランスを取ると、より引き締まった印象になります。

また、日の丸構図は「静」を感じさせるため、ドラマチックな夕焼けや霧、光芒などと合わせると、幻想的で詩的な風景写真に仕上がります。

- 主役(山・木・灯台など)が明確にわかる構図にする

- 背景はできるだけシンプルか、整理された要素に限定する

- 雲や光など“流れ”のある背景と組み合わせて動きを加える

- 広角レンズを使い、余白でスケール感を演出する

- 明暗差(コントラスト)を活かして主役を引き立てる

よくある失敗とその回避法

日の丸構図はシンプルだからこそ、意外と失敗しやすい構図でもあります。

「なんとなく真ん中に置いたけどパッとしない」「背景がごちゃごちゃして主役が埋もれてる」など、やりがちなミスが写真の印象を大きく左右するんですね。

でも安心してください。ポイントを押さえていけば、誰でも簡単に魅力的な写真に仕上げることができます。

ここでは、日の丸構図でよくある具体的な失敗例と、それを防ぐためのコツを紹介していきます。

被写体が目立たないときの対処法

「ちゃんと真ん中に置いたのに、なんか主役が目立たない…」

そんな経験、ありませんか?これは日の丸構図でよくある悩みのひとつです。その原因の多くは、背景とのバランスや色のコントラストが弱いことにあります。

たとえば、背景がごちゃついていたり、被写体と似た色味だったりすると、視線が散らばってしまい、中心にあっても主役が埋もれてしまうんですね。

対処法としては、まず背景をシンプルにすること。余計な要素をできるだけ排除し、主役が引き立つ空間を意識します。

また、光の方向や明暗差を活かして、被写体だけを浮かび上がらせるというテクニックも有効です。

さらに、主役のサイズや形も調整ポイント。引きすぎると小さくなりすぎて目立たない場合もあるので、必要に応じて構図を見直してみましょう。

- 背景が主張しすぎていないか? → もっとシンプルに

- 色が被っていないか? → コントラストのある色を選ぶ

- 明暗差を使えているか? → ライトや自然光を活用する

- 被写体が小さすぎないか? → 適度に主役を大きく見せる

- 被写体に視線を誘導する要素があるか? → フレームや線を利用

背景がごちゃごちゃしてしまうときの改善法

日の丸構図でありがちな失敗のひとつが、「背景がうるさくて主役が埋もれてしまう」こと。構図の中央に被写体を配置していても、背景に余計な要素が多いと、視線が散ってしまい、写真の主旨がぼやけてしまうんです。

背景のごちゃつきを避ける最も簡単な方法は、「場所を変える」か「画角を変える」こと。たとえば、一歩左に動いて電柱を外したり、下からあおって空を背景にしたりするだけでも、写真の印象は劇的に変わります。

また、背景が整理できない状況では、**F値を下げて背景をぼかす(被写界深度を浅くする)**という選択肢も有効です。これにより、視線が自然と主役に集まりやすくなります。

その他、白壁や空、草原など「抜け感のある背景」を探す習慣を持つことで、構図のミスを未然に防ぐことができます。

- 画角を変える → 一歩動いて構図を整理する

- 背景をぼかす → F値を下げて主役を浮かび上がらせる

- 被写体の周囲に「空白」を作る → ごちゃつきを回避

- 背景を意識して選ぶ → 壁・空・地面などを利用する

- そもそも場所選びで“撮る前”にごちゃつきを避ける

まとめ

日の丸構図は、写真の基礎でありながら奥が深く、初心者からプロまで幅広く使われている構図です。

この記事で紹介した考え方やテクニックを使えば、「なんとなく撮る」から「狙って撮る」構図へステップアップできるはずです。

ぜひカメラやスマホ片手に、今日から実践してみてくださいね!

コメント